[인&아웃] 삼양라면의 '한풀이'

(서울=연합뉴스) 김종우 선임기자 = 괴담(怪談)은 호환(虎患·호랑이의 습격)이나 마마(천연두)보다 더 무섭다. 괴담은 눈에 보이지 않는 불신(不信)의 역병이다. 한국 라면의 '개척자' 삼양라면은 1989년 "공업용 우지(牛脂·소기름)를 사용했다"는 괴담이 확산하면서 국민 밥상에서 추방됐다. 대법원은 1997년 무죄를 선고했고, 보건 당국은 "인체에 무해하다"고 밝혔다. 하지만 삼양라면은 바닥까지 추락했다. 이를 계기로 농심 라면이 업계 1위를 굳혔다.

이와 유사한 사례가 데자뷔처럼 반복됐다. 2004년 '불량 만두 사건'과 2008년 '광우병 쇠고기 파동'이다. 이 사건들도 '쓰레기', '죽음의 고기' 같은 험악한 단어들이 도화선이 됐다. 과학이 미처 나서기도 전에 감정은 폭발해버린 상황이었다. 언론은 달아올랐고, 국민은 분노했다. 하지만 시간이 지나면 언제나 "그때 너무 앞서갔다"는 자책뿐이었다. 괴담은 비슷한 전개 구조를 띤다. 의혹 제기 → 자극적 보도 → 대중의 공포 → 불매와 마녀사냥 → 뒤늦은 해명. "위험할지도 모른다"는 한마디면 판은 기울어진다.

이런 괴담의 배경엔 정보의 비대칭과 제도 불신, 선정적 보도가 똬리를 틀고 있다. 실제로 식품이 어떻게 생산·가공되는지 소비자는 알지 못한다. 모르는 것에 대한 불안은 상상으로 채워질 수밖에 없다. 여기에 괴담이 가세하면 상상은 날개를 편다. '공업용', '쓰레기', '뇌송송 구멍탁' 같은 섬뜩한 단어가 횡행한다. 이러한 표현들이 불러일으키는 공포는 위험 그 자체가 아니라 상상의 이미지에 불과할 뿐이다. '국민의 알권리'를 명분으로 내세웠지만, 저널리즘 윤리가 강조하는 '위해 최소화'(보도로 인해 누군가가 불필요한 피해를 보지 않게 하는 책임) 원칙은 뒷전이었다. 사실 왜곡보다 더 무서운 건 사회적 감정의 과열이다.

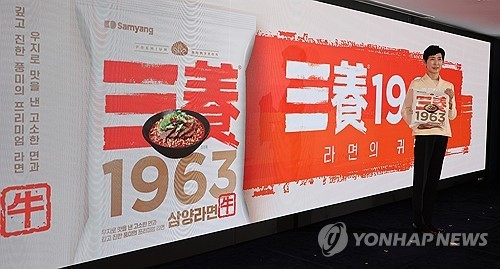

삼양식품이 3일 신제품 '삼양1963'을 내놓았다. 1963년은 한국 최초로 라면이 탄생한 연도이며, 11월 3일은 익명의 투서로 '우지 파동'이 시작된 날이다. 삼양식품은 한때 금기시됐던 단어를 복원함으로써 과거의 '누명'을 정면으로 받아친 셈이다. 기업의 36년 묵은 억울함을 해소하는 상징적 '한풀이'로 비쳤다. '식족평천'(食足平天·먹을 것이 족하면 천하가 태평하다)은 고(故) 전중윤 명예회장의 창업 정신을 담은 말이다. 그의 한(恨)도 조금은 풀렸을 성싶다.

괴담은 바이러스처럼 여간해선 박멸되지 않는다. 유튜브 알고리즘은 충격과 폭로에 반응하고, 사회관계망서비스(SNS)는 확인되지 않은 공포를 퍼 나른다. 허위정보는 언론의 오보보다 한 걸음 빠르고, 정정보도는 저 멀리 사각지대에 있다. 괴담의 시대에 언론의 책임을 새삼 무겁게 받아들인다. 언론 보도에서 '위해 최소화' 원칙이 절실하다. 공포를 키우는 기사보다 신뢰를 쌓는 기사 쓰기가 더 어려운 법이다. 삼양라면의 사례는 향후 언론과 사회가 다시금 되새겨야 할 숙제다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>